皆様、こんにちは!

立て続けにやってくる大型台風![]()

甘く見ていると痛い目にあいますので、くれぐれも用心してください!

うちは家族全員の自転車を固定し、外壁のヒビをパテで塞ぎました。

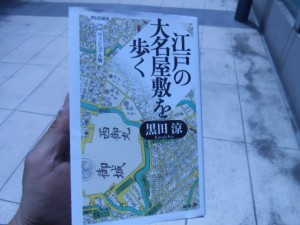

さて、今回は江戸時代の中心都市であった「日本橋」を探索しました~

(現在でも中心ではございますが・・・)

今回の探索マップです

↓↓↓

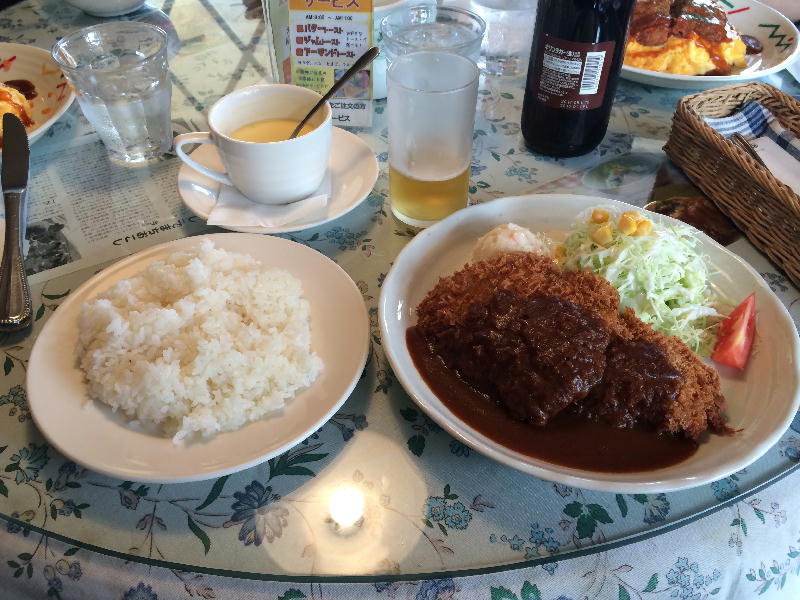

探索の前に、まずは腹ごしらえっと![]()

ちょうど地下鉄から地上に出てすぐに、あのオムライスで有名な

「たいめいけん」が![]()

ちょっと奮発して、ここで食事することに。

しかし、この3代目がちょっと怪しいんだよなー

TVでちょくちょく見かけますが、日焼けサロンに通ったり、オムライス以外の

調理もあまり見たことないし・・・

まぁでも、店内を見渡す限り、不在のようでしたので、安心して? 着席![]()

(きっと、今頃ヒサロに行ってんだろうな~)

たしか、このときの時間は14:00~15:00くらいだったような・・・

ランチタイムを外しても、人の列。

味は・・・

美味しかった~~~![]()

ワイフ同行の探索だったので、ワイフはオムライスを、そして私は男の定番

![]() の生姜焼きを食しました~~

の生姜焼きを食しました~~

それでは、探索スタ~ト!

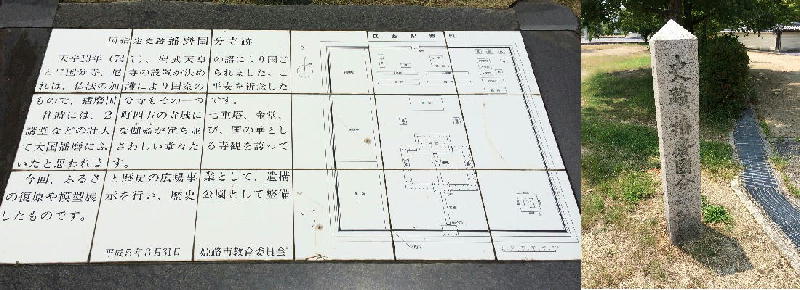

まずは、「漱石名作の舞台」碑

なんでも、夏目漱石さんの作品には日本橋の地が数多く登場していることから、

早稲田大学が建立したそうな。

そしてお次が、漱石さんの碑のご近所にある「名水白木屋の井戸」

江戸時代のはじめ、下町一帯の井戸は塩分を含み飲料に適する良水が得られず

付近の住民は苦しんでいました。

正徳元年(1711)、白木屋2代目当主の大村彦太郎安全は私財を投じて井戸掘りに

着手。翌2年、たまたま井戸の中から一体の観音像が出たのを機に、こんこんと清水

が湧き出したと伝えられています。以来、付近の住民のみならず諸大名の用水ともな

って広く「白木名水」とうたわれてきました。

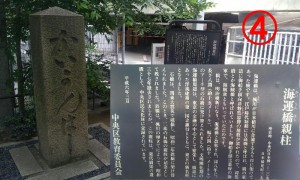

「海運橋親柱(かいうんばしおやばしら)」

詳細はは画像をクリック

「日本橋郵便局」

ここは郵便発祥の地です。

明治4年(1871)、近代郵便制度が発足し、郵政事業を統括する中央機関として

(現在の日本郵政公社)が設けられ、取扱機関として東京郵便役所が置かれました。

郵便発祥から100周年にあたる1971年が私と同い年となります!

その郵便局のとなりには

「江戸橋」が

創架は寛永8年(1631)、明治5年に石橋に、明治34年に鋼鉄橋に改架。

関東大震災後の復興事業として昭和3年(1928)に昭和通りの開通に伴って移設。

昭和38年(1963)高速道路建設で改架し、現在に至る。と

この江戸橋は渡らずに、日本橋方面へと向かいます。

これは、「旧 村井銀行裏口跡」

村井銀行は京都の村井吉兵衛が設立し、明治期にタバコの民営化で

「東洋のタバコ王」と称され、日本初の両切りタバコ「サンライズ」を製造販売して

巨富を築きました。東京銀座の「天狗タバコ」と宣伝を競っていたそうです。

サンライズに天狗タバコ??? 知らんなー

ちょっと調べてみようっと。

たしかに、左のサンライズのパッケージには村井と記されている。

この時代は、今の専売公社はまだ存在していなかったので民間の会社がタバコを

製造販売していて、競い合ってたのでしょうね~

タバコについても調べたいのですが、ブログが終わらんくなってしまうので、先に

進みます・・・

日本橋界隈には老舗がたくさん有ります。

ここでは代表して、「黒江屋」さんと「榮太摟」さんをご紹介

「黒江屋」さんは、漆器の名産地、紀伊国名草群黒江村(現在の海南市)から江戸

へ出てきた人物(姓名不詳)が、本町四丁目に漆器店をおこしたことに始まるといわ

れております。今から二百年ほど前、呉服小間物屋を中心に手広く商いをしていた

柏屋(現在の柏原家)に経営権が移り、今日に及んでいます。

そして「榮太摟」さん。

和菓子製造販売店

CMでも有名ですよね。「はーい、えいたろうです」って (今は??)

榮太摟さんは商に対する誠実一途の姿勢が顧客の信頼を得るところとなり、幾多の

有為転変にもかかわらず、明治・大正・昭和・平成と、時代とともに業績は躍進し、堅

実な基礎を固めるに至っておるそうな。

こりゃあ、わが社も見習わなければ。

さて、お次は「竹久夢二・港屋ゆかりの地」

画家であり、詩人でもあった竹久夢二(1884~1934)は、大正3年この地に

「港屋絵草紙店」を開き、夢二のデザインによる版画、封筒、カード、絵葉書、手拭、

半襟などを売っていたそうです。

当時の港屋は東京名物の一つで人気を集め、その品々を身に着けるのはこの上

ない趣味とされ、若い女性の憧れの的となりましたが、店が忙しすぎて商品補充が

続かず2年で閉じたとのことです。。。

「裏河岸(うらがし)・西河岸橋(にしがしばし)」

このあたりは、江戸時代より我が国の商業・経済の中心地として栄えてきました。

この橋は、日本橋から一石橋までの日本橋川右岸地域が、西河岸町という地名で

あったことから「西河岸橋」と名付けらたそうです。(只今工事中)

「常盤橋」

元は「大橋」と称され、江戸城の大手門から浅草に直接向かう本町通り(現在の江戸

通りの原型とされる)上に置かれていました、また、浅草に通じていることから「浅草口橋」

とも呼ばれていました。

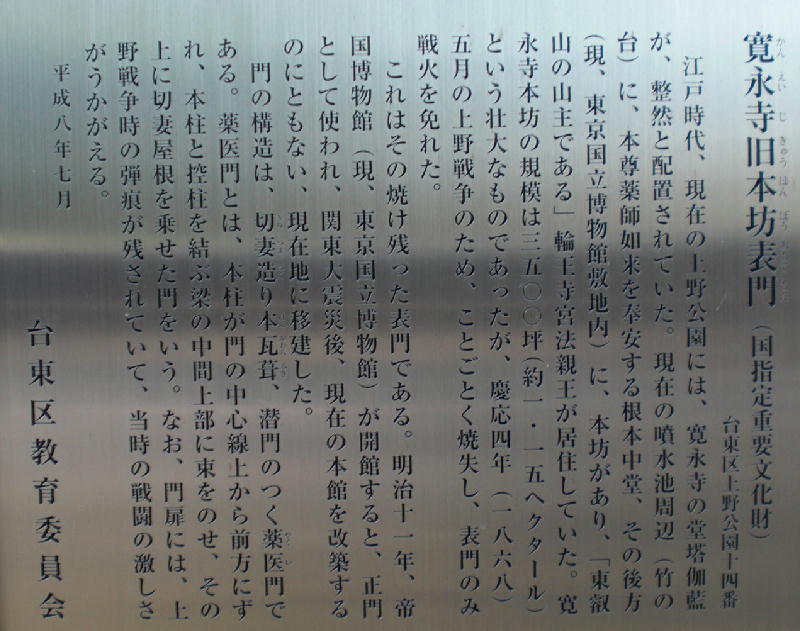

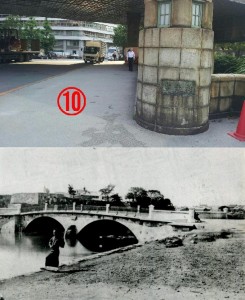

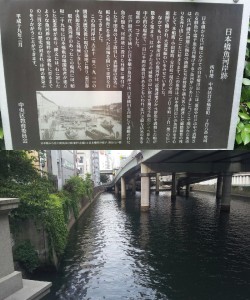

そして、今回メインの「日本橋」

古来街道の起点として広く親しまれ現在も交通の要衝として知られています。

慶長8年(1603)に日本橋が架設されて以来、火災などによって改築すること19回を

経て、明治44年(1911)3月石橋の名橋として現在の橋に生まれ変わりました。

また日本橋から銀座にかけての中央通り一帯は近代的な街並みで日本経済の中

心地として、今なお活況を呈しておりまする。

「日本橋由来記の碑」

南詰西側にあり、江戸期にはこの場所に高札場が設置されていました。

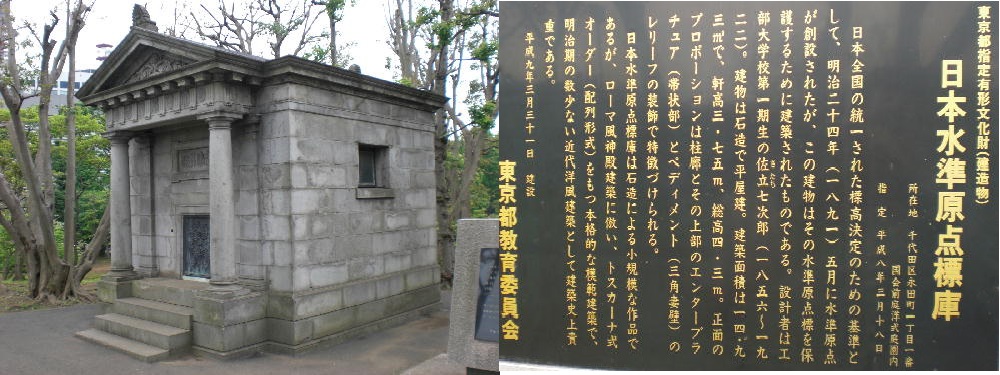

「日本国道路原票」

たしかに、車で走っていると、「日本橋から(まで)〇〇km」という標識をよくみかけます。

「日本橋魚河岸跡」

日本橋北詰付近は近海から運ばれた鮮魚を扱う魚商が江戸の台所を賄った場所です。

関東大震災後、築地に移転しました。

昔の写真を見る感じでは、この辺かな??

以上、日本橋~小伝馬町前編でした~

おまけ~①

過去に長女の免許取得をUPしましたが、あれから半年以上が経ち、至るところに

凹みやキズを付けられました![]()

現在時間をかけ、いろんな箇所を補修しております。

その一部をご紹介~

今回ご紹介するのは、ホイルキャップの塗装。

このホイルキャップもありとあらゆる箇所にキズと亀裂が・・・

不器用であるにもかかわらず、このままじゃイカンと見よう見まねでチャレンジ!

私はおじいちゃんなので、とにかく朝早く目を覚まします。

正確に言うと勝手に目が覚めてしまいます(悲)

ってことで、この日は、6:00から作業開始!

洗浄→亀裂補修→ヤスリ掛け→塗装前の下準備(細かく説明するといろいろ

ありすぎるので割愛します)

ここまで要した時間は、なんと6時間![]()

当然ご近所様に迷惑が掛からないよう、万全の態勢で挑みます^^

そして、ようやく塗装開始。

4回に分けて塗装。(そうWEBに載ってました)

かなりの苦戦を強いられましたが、ん~素人にしては、まぁまぁかな。

結局作業終了が18:00・・・ 12時間と1日掛かりの作業でした~

しかも、この日娘は旅行中・・・ 父上の努力も知らずに、また傷つけるのでしょうか?

「旅行に行く金があるなら、修理代はらえ~~~~![]() 」

」

現在、愛車は凹み修理のため、知人に預けておりまーす。

(さすがに素人では手の出せない領域なもので)

おまけ~②

チッチ近況報告♪

こちらも以前にUPした? ことのあるチッチのお気に入り「フクロウちゃん」

ここ最近、何の反応もなかったのに、思い出したかのように「フクロウちゃん」

に固執するチッチ。

そして

攻撃開始![]()

この遊びを約20分。 私がたまらず、届かない場所へ

毎回、悲しそうな表情をしながら、水を飲みにいくパターン。

そして、私のところには、決して戻ってきません![]()

![]()

![5005[1]](https://www.maruenissan.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/10/50051-300x225.jpg)